管理職であれば、誰もが避けては通れない「仕事ができない部下」の育成。指示したとおりにやってくれない、仕事への意欲が感じられないなど、悩みを抱えている人は少なくありません。いろんな育成方法を試してみたものの、いまいち効果がなかったなら、途方に暮れてしまいますよね。

そこで今回は、仕事ができない部下の育成を諦める前に、知っておきたい5つのポイントについてご紹介します。部下を育成するための5つの原則もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

目次

管理職の最大の悩みは「部下の育成」

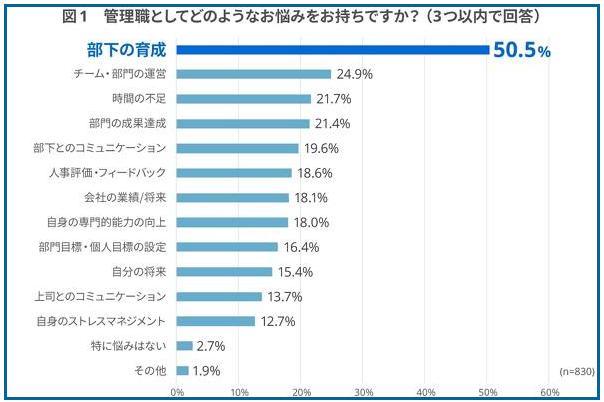

2019年12月~2020年3月まで、人材育成サービスを提供する「ラーニングエージェンシー」は「管理職の意識調査」を行いました。その結果、管理職の悩みの第1位は…。

出典:♯SHIFT

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2008/03/news070.html

「部下の育成」50.5%でした。2位の「チーム・部門の運営」は24.9%ですので、2倍以上多いことがわかります。具体的な悩みの内容は、人によって様々でしょう。

いずれにせよ、単純計算で2人に1人は「部下が思うように育たない!」と悩んでいるわけです。こうして数字で表してみると、けっこう深刻な悩みと言えるのではないでしょうか?

「アイツは仕事ができない!」は本当か?

とはいえ、ここでちょっと考えてみてください。部下に対する「あいつは仕事ができない!」って事実でしょうか? 今まさに悩んでいる人から、「事実だから悩んでいるんだよ!」と叱られそうですが、別の側面からも現実を見てみたいと思います。

あなたは部下にとって、素晴らしい上司と言えるでしょうか? あなたに意地悪なことを言いたくて、こんなお話をしているわけではありません。実は、部下の育成には、鉄則のようなものがあります。日本で有名なのは、山本五十六氏の言葉です。

「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず」。

いかがでしょうか? 「そんなのきれいごとだ!」と感じたかもしれません。でも、部下の育成の本質をついた言葉だからこそ、今日まで語り継がれてきたわけです。山本氏の考えが正解とは言いませんが、少し耳を傾けてみてはどうでしょうか?

そうすることで、部下の育成に関する本当の問題は、「アイツは仕事ができない!」ことだけではないとわかってくるはずです。

仕事ができない部下を育成するための5つの原則

つまるところ、部下の育成がうまくいかないのは、効果的なやり方を知らないからです。これまでのことを思い出してみてください。懇切丁寧に上司が教えてくれたでしょうか? 社内で研修のようなものがあったとしても、内容が実践的でなかったりしたはずです。

その結果が今につながっていると考えてみると、納得できるところがあるのではないでしょうか? 人によっては、自ら模索しながら部下の育成に成功した人もいるでしょう。でも、そういった人たちは、ほんの一握りです。

なので、現時点で部下の育成がうまくいっていなかったとしても、落ち込むことはありません。これから学び、実践していけばいいのです。では、一体何から学び始めたらいいのでしょうか? ここでは、マネジメントの父と呼ばれたP.F.ドラッカーの理論を活用しながら、重要な5つの原則をお伝えしたいと思います。

①リーダーシップの定義を理解する

P.F.ドラッカーは、リーダーシップについてこのように定義しています。

「リーダーシップとは、組織の使命を考え抜き、それを目に見える形で明確に確立することである。リーダーとは目標を定め、優先順位を決め、基準を定め、それを維持する者である」

この定義は現在も世界中で高く評価されています。自分のことに置き換え、「ちゃんとリーダーシップを発揮しているか?」と考えてみてはいかがでしょうか?

- 真のリーダーは、言動に一貫性がある

- 真のリーダーは、組織の使命に矛盾がないように意思決定をする

- 真のリーダーは、責任は常に自分にあると理解している

- 真のリーダーは、部下を恐れない

- 真のリーダーは、優秀な部下を自らの誇りとする

- 真のリーダーは、自分が去った後に組織が崩壊することを恥とする

- 似非リーダーは、自らのカリスマ性で破滅する

- 似非リーダーは、柔軟性がなく、変化を恐れる

- 似非リーダーは、地位や特権を守るために部下を恐れる

- 似非リーダーは、自分が組織の支配者であると錯覚する

②部下の優れているところを見出す

「何かを成し遂げられるのは、弱みではなく強み」。この考え方も、部下の育成において重要なポイントです。多くの場合、弱みを克服することばかりに注力し、強みに磨きをかけようとはしません。これでは、部下は自信を失くすばかりです。

そうではなく、部下に自らの強みを認識させること。その強みを存分に発揮してもらうことが大切です。そういった積み重ねが、仕事に対する自信につながり、優秀な人材へと成長するきっかけになります。

③信頼関係とコミュニケーションを重視する

部下との間に信頼関係がないと、スムーズにコミュニケーションを図ることができません。何か仕事をお願いしても、指示通りにやってもらえなかったり、行き違いが発生したりすることがあります。

逆に、信頼関係があってコミュニケーションが円滑だと、仕事の生産性はどんどん上がっていくものです。部下が自ら意欲的に動いてくれたりもするので、最高の結果を残せるようになっていきます。

④個々の価値を認め挑戦できる環境をつくる

どんな人にも、才能や特徴といった、その人ならではの価値があります。それは、強み、ウリといってもよいかもしれません。上司という立場からそれらを見極め、認めることがとても大切です。また、部下が挑戦しやすい環境をつくっておくことも重要なポイントでしょう。

それは、チャンスを与えるということだけではありません。サポートが必要なときは、ちゃんと手助けをしたり、相談に乗ったりするのです。そういった体制が整っていれば、部下は安心していろんなことに挑戦できるようになります。

⑤自由裁量を与え任せる

あれこれ細かく指示を出すのではなく、部下がクリエイティビティを発揮できるような環境をつくることも大事です。それは、自由裁量を与えるとも言えるでしょう。すでにAIがビジネスの世界に浸透し、これまで人がやっていた仕事が奪われつつあります。

自分の仕事がなくなるのではないかと、不安を感じている人もいるでしょう。でも、どれだけAIが優秀だとしても、「これだけは、まだAIにはできない!」と言われていることがあります。それは、クリエイティビティを発揮することです。

そう考えると、部下に自由裁量を与えるということは、次世代に活躍できる人材を育成することにもつながります。

まとめ

【解説者】清水祥行プロフィール

Dサポート株式会社代表取締役、ナレッジプラザ・ドラッカー読書会認定ファシリテータ

一般財団法人しつもん財団認定ビジネス質問家、経済産業省登録中小企業診断士(平成8年登録)

さいごに:部下を切り捨てる前に「ドラッカーのマネジメント」を学べ!

今回のアドバイスで引用したP. F. ドラッカーは、“マネジメントの父”や”経営の神様”と称され、20世紀の経営学に多大な影響を与えた人物です。

ドラッカーの言葉に励まされ、影響を受けた経営者は数え切れないほどいます。国内だけでなく、世界中でも、ドラッカーを経営に活かした実例は無数に存在します。

もし今回の記事で少しでもドラッカーに興味を持たれたなら、ぜひ一度、ドラッカーのオンライン読書会に参加してみてください。経営者や個人事業主の方はもちろんのこと、学生や会社員/役員の方の参加も大歓迎です。この読書会を通じて、普通では知り合えないような人とつながることもできますよ。

お気に入りに追加

お気に入りに追加Dラボ運営事務局

最新記事 by Dラボ運営事務局 (全て見る)

- テレワークを円滑に進めるコミュニケーションとは? 部下とのコミュニケーションについて大切なことを紹介します。 - 2021年5月29日

- やる気のない部下のモチベーションを上げる指導よりも「仕事の方向づけ」が大事! - 2021年3月19日

- できる上司の常識!仕事ができない部下を切り捨てる前に見直すべき「3つの問い」 - 2021年3月19日

- ショック!部下が退職したのは自分のせい?教育熱心な上司がハマりやすい落とし穴 - 2021年2月15日

- 「部下とコミュニケーションがとれない!」を解決する3つの実例 - 2021年2月15日

Facebook

Facebook