「期待していた部下が退職する。もしかして自分のせい?!」と感じたことはありませんか? 会社を辞める理由は人それぞれですが、もし自分や組織に原因があるのなら、対策をしていきたいですよね。

そこで今回は、教育熱心な上司がハマりがちな落とし穴について解説していきます。「熱心に部下を指導しているのに……」という方ほど、実は部下が辞めやすくなる原因をつくってしまうかもしれないのです。

清水 祥行(しみず よしゆき)

1968年、兵庫県西宮市うまれ。同志社大学卒。

Dサポート株式会社代表取締役、

ナレッジプラザ・ドラッカー読書会認定ファシリテータ、

一般財団法人しつもん財団認定ビジネス質問家、

経済産業省登録中小企業診断士(平成8年登録)。

楽天大学にて「もし楽天店舗さんがドラッカーのマネジメント論を学んだら」講師を務める。

目次

2人に1人の部下は本当の退職理由を言わない!

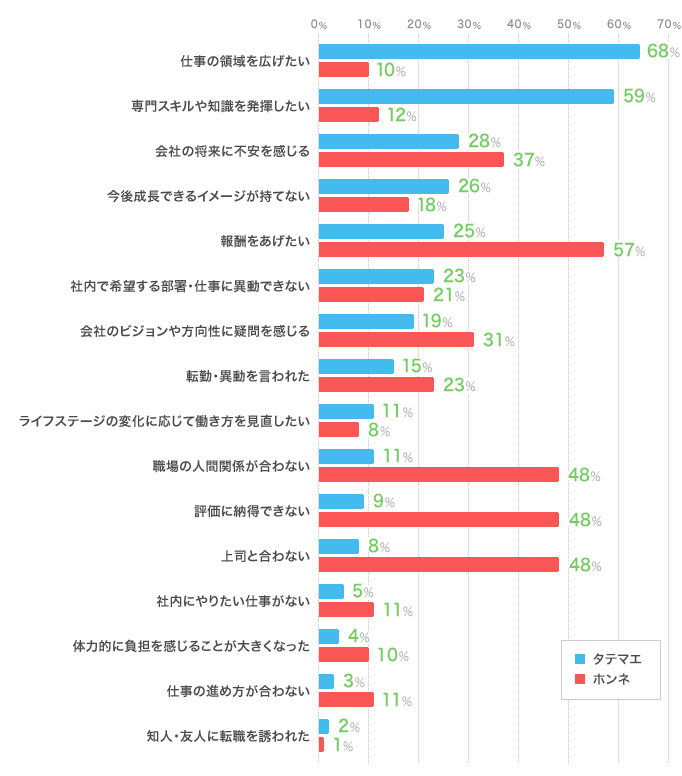

部下が退職を決意したとき、本当の理由を言うことはほぼありません。それは、どれだけあなたが大切に育てた部下であってもです。参考までに、こちらのグラフをみてください。「en人事のミカタ」が2019年に実施した「退職理由のタテマエとホンネ」の調査結果です。

出典:en人事のミカタ

https://partners.en-japan.com/special/taisyokuriyuu/

青がタテマエ、赤がホンネです。まず、タテマエのトップ3は、「仕事の領域を広げたい」「専門スキルや知識を発揮したい」「会社の将来に不安を感じる」でした。

一方、ホンネのトップ3は、「報酬をあげたい」「上司と合わない、職場の人間関係が合わない、評価に納得できない」「会社の将来に不安を感じる」です。

あなたも薄々気づいていたかもしれませんが、2人に1人の部下は、本当の退職理由を言いません。

データにあるように、必ずしも上司のせいというわけではないのは確かなようです。しかし、手放しで安心することはできません。現実的な問題として、上司が理由で退職するケースも実際にあります。

「ダメな上司」にありがちな特徴は「教えすぎ」!?

一般的にいわれるダメな上司の特徴(「部下の手柄を独占する」「すぐ怒る」「部下を信用していない」など)はもちろん論外ですが、深刻なのは「ちゃんと接していたつもりなのに部下が辞めてしまう」という問題です。「一体、何が不満だったんだろう?」と釈然としませんよね。

実は真面目な上司ほどハマッてしまう落とし穴があります。知らず知らずのうちにダメ上司になってしまうのです。

それはーー手とり足とり教えすぎであるということ。

教育熱心な上司の多くは、相手に干渉しすぎた教育を行っている可能性があります。おそらく上司の誰もが、自分なりの教育論を持っていると思います。自分の過去の挫折や成功体験をフィードバックしているため、「こうすればうまくいく、こうするとダメ」という自分の黄金律を相手に押し付けてしまいがちです。

残念ながらそのやり方では、なかなか部下は育ちません。むしろ窮屈になり、仕事が押し付けられたものになってしまいます。もちろん中には、“師弟関係”のような絆が芽生え、部下が育つこともあるでしょう。しかしそれは例外的なものです。一般的に通用する教育方法とはいえません。

なぜなら、人は本質的に自分自身の力で成長してゆくものだからです。成長したいという欲求があり、そのためにはどうすればいいのかと自分で考え、様々な気づきや発見を得ながら、人は育っていきます。「この指導に従えば人材は育つ」という斉一的な教育方法では、いつまで経っても部下の成長を見込むことはできません。

成長は、常に自己啓発によって行われる。企業が人の成長を請け負うなどということは法螺(ほら)にすぎない。成長は一人ひとりの人間のものであり、その能力と努力に関わるものである

ドラッカー『マネジメント』より

自らを成果をあげる存在にできるのは、自らだけである

ドラッカー『非営利組織の経営』より

身も蓋もない話のように思えるかもしれませんが、成長できるかできないかは、結局本人次第なのです。

信頼される上司の心得は「部下が自己成長する環境をつくる」こと

上司が部下にできることは何か? それは、「自己成長する環境」をつくることです。

部下が自ら考え、自己成長を遂げられるようにする環境づくりの方法は様々あると思います。社風や企業文化は千差万別ですから、「このやり方が環境づくりの答えだ」というのはありません。

しかし具体的な環境づくりに着手する前に、必ずやらなければならないことがあります。それはスタッフに仕事の責任を持たせ、働きがいを提供するということです。

①仕事を生産的なものにする

仕事を分析・プロセス化し、創意工夫の余地を与える

②成果のフィードバックを行う

自分の仕事がどれだけの貢献をしてきたか実感できるようにする

③継続学習で改善と訓練を繰り返す

仕事の生産性を上げるために仲間や同僚と高め合う

突然辞める部下の前兆をキャッチする17の方法

キャリアの専門家リン・タイラー氏は、「部下が会社を辞めそうなとき、兆候がある。それをキャッチし、早めに対応することが大事」と述べています。

タイラー氏は、部下が退職を決意するとき、17の兆候があると話しています。以下にまとめましたので、こちらを見てください。

- 休みが増えた

- 冗談を言わなくなった

- いつも機嫌が悪い

- 行動パターンが変わった

- 意見が食い違ったときの態度が変わった

- 退職するという噂が流れるようになった

- スケジュールに変化が表れた

- 直感的に「辞めるのでは?」と周囲が感じるようになった

- 質問しても返事が遅い、または返ってこない

- コミュニケーションをあまり取らなくなった

- 長期で関わる仕事に積極的ではなくなった

- 仕事の生産性が下がった

- プライベートで変化があった

- 面白くなさそうに仕事をするようになった

- 周りに対して申し訳なさそうな表情をするようになった

- 仕事への関心が薄れてきた

- かっちりした服装で出社するようになった

これらの兆候は、一つの傾向に過ぎません。いずれかに該当したからといって、その部下が必ず退職するとは言い切れないわけです。でも、17のサインを知らないよりは、部下の退職を防ぎやすくなるかもしれないでしょう。

そして、「あれ? もしかして17のサインに該当している?」と感じたら、早めに対策を講じることができるはずです。

部下の退職を防ぐ効果的なアプローチを!

早めに対策を講じるとき、効果的なアプローチは7つあります。これは、リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所の所長である古野庸一氏が、ある媒体の取材で答えたものです。順番に見ていきましょう。

部下の退職を防ぐ効果的なアプローチ7つ

①労働条件を見直す

②社員一人ひとりの仕事の楽しさ、やりがいに対して配慮する

③社内で成長できる仕組みを構築する

④リテンション対象者を絞り込む

⑤日々のコミュニケーションを充実させる

⑥自律性を高める施策に取り組む

⑦退職時の面談を大切にする

▶現代社会を生き残る組織の条件とは? 経営者や管理職の“バイブル”と評される『プロフェッショナルの条件』を要約。ご興味のある方は以下の記事をご覧ください!あなたも組織変革に必要な思考を見つけられるはず。

さいごに:ドラッカーを勉強してみませんか?

今回のアドバイスで引用したP. F. ドラッカーは、“マネジメントの父”や”経営の神様”と称され、20世紀の経営学に多大な影響を与えた人物です。

ドラッカーの言葉に励まされ、影響を受けた経営者は数え切れないほどいます。国内だけでなく、世界中でも、ドラッカーを経営に活かした実例は無数に存在します。

もし今回のQ&Aで少しでもドラッカーに興味を持たれたなら、ぜひ一度、ドラッカーのオンライン読書会に参加してみてください。経営者や個人事業主の方はもちろんのこと、学生や会社員/役員の方の参加も大歓迎です。この読書会を通じて、普通では知り合えないような人とつながることもできますよ。

読書会では、ドラッカーの実践によって業績改善やイノベーションを実現できた先輩が、自らの実体験をもとにアドバイスしてくれます。

お気に入りに追加

お気に入りに追加Dラボ運営事務局

最新記事 by Dラボ運営事務局 (全て見る)

- テレワークを円滑に進めるコミュニケーションとは? 部下とのコミュニケーションについて大切なことを紹介します。 - 2021年5月29日

- やる気のない部下のモチベーションを上げる指導よりも「仕事の方向づけ」が大事! - 2021年3月19日

- できる上司の常識!仕事ができない部下を切り捨てる前に見直すべき「3つの問い」 - 2021年3月19日

- ショック!部下が退職したのは自分のせい?教育熱心な上司がハマりやすい落とし穴 - 2021年2月15日

- 「部下とコミュニケーションがとれない!」を解決する3つの実例 - 2021年2月15日

Facebook

Facebook