世の中には数えきれないほどの“マネジメント本”が存在します。「一体どれを読んだらいいの?」「けっきょく何が正解なの?」と頭を抱えたことはないでしょうか。

わたしたちDラボは、マネジメントの開発者であるピーター・F・ドラッカー(オーストリア:1909~2005年)を学ぶ読書会を全国で展開する組織です。

ドラッカー教授は、マイクロソフトをはじめ、世界中の経営者に多大な影響を与えた人物です。日本では『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(もしドラ)で知っている方もいることでしょう。

マネジメントの父と称されるドラッカー教授は、文字通り、わたしたちが当たり前に使っている「マネジメント」という言葉を発明し、意味を生み出した張本人です。

しかし現代では、ドラッカー教授のいうマネジメントの意味を正しく理解せず、間違った使い方をしている場面も多く見受けられます。

よくある間違いが「マネジメント=管理」という理解です。この間違った理解のままマネジメントを使うと、組織が悪い方向に向かう危険性があります。

そこでこの記事では、ドラッカー教授の金言をベースにしながら、マネジメントの意味・マネジメントの仕事・マネジメント能力・リーダーシップとの違い・マネジメントを実践する方法について解説します。

この記事には、マネジメントの原理原則をぎゅっと詰め込んでいます。数学でいうなら、「公理ハンドブック」のような立ち位置です。濃密なので、サッと見ただけですべてを理解できるわけではありませんが、少なくとも間違ったマネジメントの使い方をしなくて済みます。

Dラボの記事では、マネジメントの具体的な話や事例を、ほかの記事でもたっぷり紹介しています。この記事のなかにも、適宜、ほかの記事のリンクを設置していますので、気になる方は、ぜひ楽しんでくださいね。

目次

1.マネジメントとは何か

さて“マネジメントの父”と称されるドラッカー教授は、「マネジメント」という言葉をどのように定義したのでしょうか。以下に整理しました。

1-1.マネジメントの意味:人や資源を成果に向かって「方向づける」こと

マネジメントは方向づけを行う。使命を決める。目標を定める。資源を動員する。それはジャン=バティスト・セイのいう起業家であり、ビジョンと資源を成果と貢献に向けて動員する存在である。

『マネジメント』より

マネジメントの語源はイタリア語で「馬を馴らす」(maneggiare)です。maneggiare は、「手綱を操る」というニュアンスを含みます。

馬には性格があり、意志があり、気分があり、得意・不得意があります。人間と同じですね。

向かうべきゴールは同じですが、そこに至る道程は、みんな異なります。そしてゴールに向かっている最中、どんなことに苦痛や喜びを感じ、人生の意義を見出すのかも違います。

そんな個性豊かな馬をゴールへと導くためには、目の前にいる馬と真摯に向き合い、個性を認め、その馬に合うやり方で、強みを活かし、目的へと方向づけなければなりません。

こうして、「馬を馴らす」という比喩的な意味が転じて、management は「物事をうまく扱うこと」、すなわち組織やプロジェクトに関わる人を統率し、目的達成へと導くことを意味するようになりました。

マネジメントとは、ミッション(使命)と目標を定め、資源(人・技術・強みなど)を方向づけ、成果をあげるスキルのことです。

マネジメントを「管理」と考えるのは間違いなので注意しましょう。

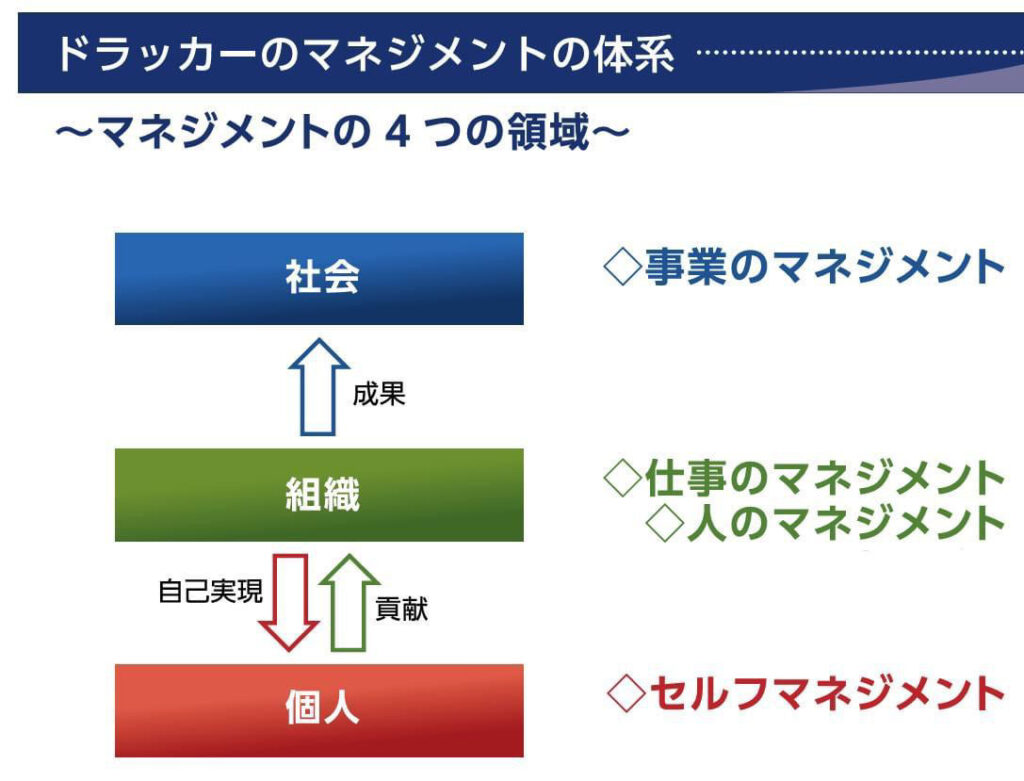

1-2.マネジメントの対象は4つ

ドラッカー教授は、組織は社会に貢献するために存在するといいました。ここでいう貢献とは、社会(≒顧客)に価値をもたらすことを意味します。

組織が社会に価値をもたらさなければ、資源を食いつぶす無用の長物となるだけでなく、ときに社会に害すら及ぼすことになります。

社会に価値をもたらし、みずからの組織が社会に必要とされる存在となるために、マネジメントが必要となるのです。

上に示した図は、マネジメントの対象を4つの領域に整理したものです。【社会―組織―個人】の関係性のなかで、マネジメントが位置付けられているのがわかりますよね。

以下、それぞれポイントを解説します。

①セルフマネジメント

マネジメントの出発点は自分自身です。つまりセルフマネジメントです。

なぜ出発点がセルフマネジメントなのか?

自分をマネジメントして成果をあげると、他者にいい影響を与えます。部下があなたに影響を受け、仕事や人に対する真摯さを身に着けることができるということは、あなたにリーダーシップがある証拠です。

ゆえにドラッカー教授は、マネジメントで最初に取り組むべき対象は、己自身なのだと言ったのです。

そもそも自らをマネジメントできない者が、部下や同僚をマネジメントできるはずがない。マネジメントとは、模範となることによって行うものである。自らの仕事で業績をあげられない者は、悪しき手本となるだけである。

『経営者の条件』より

以下の「問い」は、セルフマネジメントを行うための問いです。参考にしてください。

- 自分の強みは何か

- 自分の弱みは何か

- 自分が成果をあげるためには何に集中しなければならないか

- 成果をあげるために使える時間はどれだけあるか(時間管理)

- 成果のあがらない非生産的な仕事は何か

- 自分が上司・部下・組織から期待されていることは何か

- 上司や部下の強みを生かすにはどのようなコミュニケーションが必要か

etc

ちなみにセルフマネジメントを学ぶおすすめの本は、ドラッカー教授の著した『経営者の条件』です。セルフマネジメントの方法が体系的に論じられています。

もっと読みやすい本をお探しながら、ドラッカー学会の理事・佐藤等が著した『実践するドラッカー』シリーズの「思考編」「行動編」がおすすめですよ。

②仕事のマネジメント

次の視点は、個人から組織に移ります。管理職・役職者・経営者はとくに重要なマネジメントの領域です。

さて組織は、人の強みを生かし、弱みを無意味にすることができます。それこそ組織の独自性であり、大きな成果をあげるために不可欠な機能です。

組織の役割は、一人ひとりの強みを共同の事業のための建築用ブロックとして使うところにある。

『経営者の条件』より

しかし人の強みを生かすには、仕事を非属人的に設計し、客観的かつ公平な基準で成果を評価しなければなりません。その人に特有の強み(個性)があるからといって、その人のために新しい仕事をつくるわけにはいかないのです。

あくまでも、「なすべき仕事」から設計し、そのうえで人の強み(個性)が生きるように人事を行わなければなりません。それが仕事のマネジメントの核心です。

【非属人的に仕事を設計するメリット】

- 人の気質や個性の違いを認め、かつ助長するための唯一の方法となる

- 「誰が正しいか」という属人的な判断を回避できる

- 「何か正しいか」という公平な基準で判断できる

- 「好きな人間は誰か」という属人的な判断を回避できる

- 「秀でた仕事をする可能性」で人事を決定できる

- 組織のなれ合いを回避できる

組織は公平さと非属人的な公正さを必要とする。さもなくば、優れた者は去り、あるいは意欲を失う。しかも組織は多様性を必要とする。さもなくば、変革の能力を欠き、正しい意思決定を行ううえで必要となる異なる見解の能力を失うことになる。

『経営者の条件』より

③人のマネジメント

ドラッカー教授のマネジメント体系のなかでも、きわめて重要な位置づけがされているのが、「人の強みを生かす」です。

自らを含め、あらゆる人を機会として見なければならない。強みのみが成果を生む。弱みはたかだか頭痛を生むくらいのものである。しかも弱みをなくしたからといって何も生まれはしない。弱みをなくすことにエネルギーを注ぐのではなく、強みを生かすことにエネルギーを費やさなくてはならない。

『経営者の条件』より

プロ野球にたとえるとわかりやすいです。

少年野球や草野球なら、オールマイティな選手はたくさんいるかもしれないですが、プロの世界を見てみると、走・攻・守がバランスよく揃った選手などいないことに気が付くはずです。

みなそれぞれ、得手不得手を持ちながらも、その道(走る・打つ・守る・投げる)で一流であり、成果をあげています。

たとえば日本ハムの監督の新庄剛志さんは、現役時代、打撃は苦手でしたが、得意とする守備で成果をあげていました。彼は当時、経営陣に守備の価値と重要性を訴え、年俸アップを実現したといいます。

相手の強みを発見し、成果のために生かすということは、ともに働く人にしかできないことであり、また責任でもあります。

マネジメントに悩んでいる人のなかには、仕事ができない人に優しくできないと嘆いている人もいます。しかしそんなときにこそ、まずは、相手の強みを言語化することから始めてみましょう。

④事業のマネジメント

事業についての有効な定義をもてないことは危険信号である。市場や顧客と無関係に事業を行っていることになる。

『創造する経営者』より

事業のマネジメントは、とくにトップマネジメント(経営者)が避けては通れない領域です。

「事業は何ですか?」と訊かれたとき、あなたは自信を持って答えることができますか。

「通信業です」「広告代理店です」「飲食店です」……ドラッカー教授にいわせれば、これらの回答は、事業について何も答えていることにはなりません。

ドラッカー教授のいう「事業」とは、【どんな顧客の、どんな欲求を満たす商品やサービスを提供しているのか】という顧客志向の定義のことです。

曖昧な事業の定義は、組織の黄色信号を意味します。

強力なライバルが現れたときに意思決定がブレる、苦境に陥ったときの判断を誤る、時代の変化に気づかず取り残されるなど……「あなたの事業は何ですか?」に明快に答えられなければ、こうした問題が起こってしまいます。

「われわれの事業は何か」という問いは、数々の大企業を苦境から救った重要な問いです。

事業の定義は三つの要素からなる。第一は、組織をとりまく環境である。(中略)第二は、組織の使命すなわち目的である。(中略)第三は、そのような使命を達成するために必要な強みについての前提である。

『チェンジ・リーダーの条件』より

1-2.マネジメントとリーダーシップの違い

一般的には、マネジメントとリーダーシップに「違いがある」という主張がされています。マネジメントはあくまでも「管理」であり、リーダーシップとは人を惹き付け行動を起こさせること、という区別ですね。

しかし、マネジメントの発明者であるドラッカー教授からすれば、マネジメントとリーダーシップに明確な違いはありません。それどころかむしろ、マネジメントとリーダーシップは表裏一体であり、切り離せない関係にあります。

リーダーシップとは、人のビジョンを高め、成果の水準を高め、人格を高めることである。そのようなリーダーシップの基盤として、行動と責任についての厳格な原則、成果についての高度な基準、人と仕事に対する敬意を日常の実践によって確認していく組織の精神に勝るものはない。

ドラッカー『マネジメント』より

リーダーシップのキーワードは「模範」です。そしてドラッカー教授は、マネジメントとの関わりについて次のようにいいます。

マネジメントとは、模範となることによって行うものである。

『経営者の条件』より

マネジメントとリーダーシップを区別すると、大きな問題に発展してしまう恐れがあります。仮に「マネジメント=管理」だとすると、「人」の管理を肯定することになり、人の管理を肯定するということは、「支配」の肯定につながってしまうのです。

2.マネジメントの役割

企業をはじめとするあらゆる組織が“社会の一部”です。組織が存在するのは、利益のためでもなければ、組織自体のためでもありません。組織は社会(≒顧客)のニーズを満たし、価値を創造するから、存在が許されています。

顧客こそ企業の基盤である。顧客こそが企業を存続させる。顧客こそが雇用を生み出す。その顧客の欲求とニーズに応えるために、社会は富を生み出す資源を企業に負託する。

『マネジメント』より

では、どうすれば組織は社会(≒顧客)に価値を提供し、貢献することができるようになるのでしょうか。言い方を替えると、「どうすれば成果をあげるために資源を方向づけることができるのか」です。そのためにマネジメントがあるわけですね。

以下にドラッカー教授が示したマネジメントの役割を整理しました。

①自らの組織に特有の使命を果たす

マネジメントは、組織に特有の使命、すなわちそれぞれの目的を果たすために存在します。

ほとんど常に、事業の目的とミッションを検討していないことが失敗と挫折の最大の原因である。

『マネジメント』より

「われわれの事業は何か」に答えを出すには、「われわれの顧客は誰か。どこにいるか。彼らにとっての価値は何か」を考えなければならない。事業を決めるものは世の中への貢献である。貢献以外のものは成果ではない。

『マネジメント』より

②仕事を通じて働く人たちを生かす

個人の価値と願望を組織のエネルギーと成果に転換させることこそ、マネジメントの仕事である。

『マネジメント』より

現代社会において組織は、個人が自己実現を果たす場所です。自分の個性・価値観を認められ、自分がもっている強みを、仕事の成果に結びつけることで、人は生きがいややりがいを得ます。生き方や考え方も異なる他人同士が、成果に向かって成長すること。それこそがマネジメントの本懐です。

仕事をするのは人であって、仕事は常に人が働くことによって行われることはまちがいない。しかし、仕事の生産性をあげるうえで必要とされるものと、人が生き生きと働くうえで必要とされるものは違う。したがって、仕事の論理と労働の力学の双方に従ってマネジメントしなければならない。働く者が満足しても、仕事が生産的に行われなければ失敗である。逆に仕事が生産的に行われても、人が生き生きと働けなければ失敗である。

『マネジメントーエッセンシャル版』より

③自らが社会に与える影響を処理し、社会問題に貢献する

組織(企業)は、故意であろうとなかろうと、自分たちの活動が社会に与える影響について責任があります。

組織が社会に与える影響には、いかなる疑いの余地もなく、その組織のマネジメントに責任がある。

『マネジメントーエッセンシャル版』より

わかりやすい例でいうと、産業廃棄物、排ガス、汚水などが社会的責任として挙げられます。

社会的責任は「人材」も該当します。組織は、外の世界(社会)から人という資源を“借り入れて”使っているわけですから、もしあなたの組織で人を潰してしまうようなことがあれば、それは社会の資源を食いつぶし、損失を与えていることになります。

世論が反対していないというだけでは言いわけにはならない。(中略)遅かれ早かれ、社会は、そのような影響を社会の秩序に対する攻撃と見なす。そのような影響を除き、問題を解決するために責任ある行動をとらなかったものに対して、高い代価を払わせる。

『マネジメントーエッセンシャル版』より

3.マネジメントの仕事

「あらゆるマネジャーに共通の仕事は5つである」とドラッカー教授はいいます。

- 目標を設定する

- 組織する

- 動機づけとコミュニケーションを図る

- 評価測定する

- 人材を開発する

もちろん、目標を設定するというだけでマネジャーになれるわけではない。狭いところで糸を結べるだけでは外科医になれない。しかし、目標を設定する能力がなければ適格なマネジャーにはなれない。それは、糸を結べなければ優れた外科医になれないのと同じである。

『マネジメントーエッセンシャル版』より

4.マネジメントの必要性

これまでみてきたように、たとえ個人事業主であってもマネジメントは必要です。成果をあげる存在となるためには、個人で仕事をしていようと、組織人であろうと、セルフマネジメントは不可欠です。

そして組織となれば、複数の人間が協力し合い、意思疎通を行い、たくさんの課題を遂行する必要がでてきます。このとき組織はマネジメントなくして存立しえません。

一部では、「仕事のできる有能な人材が集まった組織なら、主体的に動いてくれるので、マネジメントなんてしなくても素晴らしい仕事をしてくれるはず」と考える人がいます。

しかしドラッカー教授は、こういいます。

頭のよい者がしばしばあきれるほど成果をあげられない。彼らは頭のよさがそのまま成果に結びつくわけではないことを知らない。頭のよさが成果に結びつくのは体系的な作業を通じてのみであることを知らない。

『経営者の条件』より

“偉大なソロが集まっても偉大なオーケストラにはならない”というドラッカー教授の言葉があります。マネジメントとは才能でも知力でもなく、習慣的なスキルだと彼はいいます。しかしかけ算の九九のように何度も反復しなければ習慣化されず、マネジメントスキルは身に付きません。

たとえ製品が優れ、従業員が有能かつ献身的であっても、また、ボスがいかに偉大な力と魅力を持っていても、組織は、マネジメントという骨格を持つように変身しないかぎり、失敗を重ね、停滞し、坂を下りはじめる。

『マネジメントーエッセンシャル版』より

以下に、マネジメントをしないとどうなるのか?ということについて、3つのリスクをご紹介します。

4-1.息苦しい組織になり活力が失われる

ドラッカー教授が「マネジメント」が現代社会に不可欠と考えたのには、深い理由があります。それは、人々が自分自身をマネジメントすることができなければ、他者からの“管理”を受け入れることになり、転じて“支配”を肯定することになるからです。

そのような組織では多様性が失われ、ひとつの価値、ひとつの信念、ひとつの考え方しか肯定されない「全体主義」が生まれ、個人の自由と尊厳が破壊されてしまうのです。

組織が自立性を失うならば、個人はありえず、自己実現を可能とする社会もありえない。自立性を許さない全体主義が押しつけられる。(中略)自立した組織に代わるものは、全体主義による独裁である。全体主義は競争を許さず、絶対のボスを据える。責任を与えず、恐怖によって支配する。

ドラッカー『マネジメント』より

人がイキイキと働く環境でなければ、組織は成果をあげられません。ある人たちは、ルールや約束事をつくって組織を動かそうとする人がいます。“正しいルール”さえつくれば、組織にとってプラスになると信じているのかもしれません。

しかし事態はそう単純ではありません。“うまくいかないから、うまくいくようにルールをつくる”という時点で、すでに組織や仕事の設計が破綻しています。

マネジメントの本懐は“人が組織という道具を使って成果をあげる”ですが、ルールや約束事で縛るやり方は“組織という道具に人が支配される”倒錯した事態を招きます。

このときルールは、人の自主性・やりがいとは無関係のところで作動する無機質な力学となり、大きなストレスを与えます。

ストレスが増大すると、人は自分を守るために「成果」ではなく「自己保身」に関心がいくようになり、組織がどんどんよくない方向に向かっていってしまいます。

4-2.永遠に現れない「理想の人材」を求め続ける

マネジメントがうまくいかないと、けっきょく「いい人材が来ればすべてが解決する」という短絡的な発想になりがちです。

たしかにスーパーマンはいるかもしれません。しかしその人が自分の会社に来てくれることを願うよりも、いまいる人たちに成果をあげさせることのほうが、賢明で建設的ではないでしょうか。

そもそもドラッカー教授のいうマネジメントは、“普通の人たち”が組織という機能を通じて素晴らしい成果をあげさせるためのものです。

4-3.人材が定着しない

マネジメントは【個人が組織を通じて成果をあげつつ、自己実現を果たす】という両輪が大前提です。

ただ単に成果をあげるだけではだめなのです。成果をあげ、かつ自己実現を果たす。この2つがセットでなければ、組織はバランスを崩し、やがて破綻してしまいます。組織は人生を豊かにする場所でなくてはならない、とドラッカー教授は考えていました。

しかし多くの企業が、成果があがっていることに満足し(あるいは成果をあげることだけに集中し)、働く人の自己充足感が低いことを問題視しません。

「組織」は成果なくして存在できませんが、組織の主役はあくまでも「人」です。人を犠牲にしながら一時的には成果をあげられたとしても、長期的にみると組織じたいが存在できなくなります。理由はシンプルで、人が去っていくからです。

人材を確保するには、マーケティング的な目標をもつことが必要である。「必要な人材を惹きつけ留まってもらうには、彼らの仕事をどのようなものにする必要があるか。求職市場にどのような人たちがいるか。彼らの関心を惹くにはどうしたらよいか」を考えなければならない。(中略)産業が衰退する最初の兆候は、能力と意欲のある者に訴える力がなくなることである。

『マネジメント』より

5.マネジメントに必要な能力

5-1.意思決定

①問題を明確にする

意思決定はまず、見解からスタートしなければなりません。異なる意見を奨励しなければなりません。そして同時に、見解を出す人に対して、その妥当性についてしっかり考えさせるようにしましょう。

それが何についての意思決定かを明らかにするには、問題に対する見解からスタートする必要があります。

間違った問題に対する正しい答えほど、実りがないだけでなく害を与えるものはない。

『マネジメントーエッセンシャル版』より

②意見の対立を促す

「意見の対立を見ないときには決定を行わない」。ドラッカー教授いわく、これが意思決定の第一原則といいました。

「満場一致」は理想の意思決定のように思われがちですが、ドラッカー教授は、むしろ満場一致の状態こそ危険であるといいます。

成果をあげる者は、意図的に意見の不一致をつくりあげる。そうすることによって、もっともらしいが間違っている意見や、不完全な意見によってだまされることを防ぐ。

『プロフェッショナルの条件』より

③意見の相違を重視する

一つの行動だけが正しく、他の行動はすべて間違っているという仮定からスタートしてはならない。「自分は正しく、彼は間違っている」という仮定からスタートしてはならない。そして、意見の不一致の原因は必ず突き止めるという決意からスタートしなければならない。

『プロフェッショナルの条件』より

意見の相違を尊重したうえで、なぜ見解が異なるのかをつき止めましょう。たいていの場合、自分とは異なる現実を見ています。それこそが重要であり、新しい発見や気づきをもたらすチャンスです。

④行動すべきか否か

意思決定をしなくてもいい場合もあります。ドラッカー教授は、意思決定は「外科手術」をするくらいのリスクがあるといいました。ですから、メスを入れるかどうか(意思決定をするかどうか)を考えるのも、マネジメントのスキルのうちです。

意思決定は外科手術である。システムに対する干渉でありショックのリスクを伴う。よい外科医が不要な手術を行わないように、不要な決定を行ってはならない。

『経営者の条件』より

⑤意思決定の実行

効果的な意思決定とは、行動と成果に対するコミットです。決定を行った後のこともしっかりフォローしなければなりません。

- 「この決定を知らなければならないのは誰か」

- 「とるべき行動は何か」

- 「それはなぜか」

- 「行動をとるべき者が行動できるためには、その行動はいかなるものでなければならないか」

の問いを自分に投げかけましょう。

⑥フィードバックを仕組み化する

意思決定を実行したあとの状況が実際にどうなったか検証するようにしましょう。多くの場合、想定通りにはいきません。

最善の意思決定さえ思わぬ障害にぶつかり、あらゆる種類の意外な事態に出会う。しかも、もっとも優れた意思決定さえ結局は陳腐化する。したがって。実行の成果からのフィードバックがないかぎり、期待する成果を手に入れ続けることはできない。

『マネジメントーエッセンシャル版』より

5-2.コミュニケーション

ドラッカー教授は、コミュニケーションスキルには「4つの原理」があるといいます。

原理(1)コミュニケーションは知覚である

- コミュニケーションを成立させるのは「受け手」である。話し手ではない

- 「大工と話すときは、大工の言葉を使え」(by ソクラテス)

- 自分の話を受け取ってくれる相手の知覚能力に注意深く関心を払え

原理(2)コミュニケーションは期待である

- 人間は期待していることだけを知覚する生き物である

- 受け手が期待していない情報は聞き流されるか、反発がくるものと心得よ

- まず話し手は、受け手が期待しているものは何か、というところからスタートせよ

原理(3)コミュニケーションは要求である

- 最終的にコミュニケーションは、受け手に何らかのことを要求することになる

- その要求が受け手の価値観・欲求・目的に合致したとき強力となる

- しかし合致しないならば抵抗をうける

- とかく人の心とはそのようなものである

原理(4)コミュニケーションは情報ではない

- コミュニケーションは知覚の対象であり、情報は論理の対象である

- 情報は感情・価値・期待・知覚とは無関係で非人間的だからよい

- しかし情報はあくまでもコミュニケーションが前提である

- 情報の送り手と受け手の間を円滑にするのがコミュニケーションである

5-3.管理手段

ドラッカー教授は、数字や測定値などの管理について、次の3つの特性について言及しています。それら3つの特性を理解し、行動に反映させることは、間違いなくマネジメントスキルの一つです。

特性(1)「測定すること」それ自体が主観的な行為である

数字を管理するからといって、客観的な立場になれるわけではありません。「これを測定しよう」という意思決定は、その人が対象を重要とみなしたということであり、価値観や世界観が反映されているにすぎません。しかしそれでよいのです。

したがって管理に関わる根本の問題は、いかに管理するかではなく何を測定するかにある。

『マネジメントーエッセンシャル版』より

特性(2)管理手段は成果に焦点を合わせる

効率を測るために数字を管理するのではなく、組織が外の世界(社会≒顧客)に貢献している何らかの成果を表すものを測定しなければなりません。

たとえば岡山のとある美容室は、顧客の満足度を測るために、「ありがとうの数」「紹介の数」などを測定しました。売上は組織の内部の事情であって、成果を表していないと気付いたのです。

特性(3)測定できない事象にも目を向けよ

測定できるものは、すにで発生した事実、過去のものである。

『マネジメントーエッセンシャル版』より

ドラッカー教授は、数字では測定できない「知覚情報」を大切にせよといいます。外に出て、見て、聞いて、感じた世界の変化を言語化するのです。これも立派なマネジメントスキルです。

5-4.経営科学

マネジメントする者は、経営学者である必要はないですが、経営科学に何を期待でき、いかにそれを使いこなすかを知らなければなりません。

もちろん、今日の経営学が、マネジメントの実践で役に立つのかどうかという疑問は、常に持ち続けておくべきです。そのうえでドラッカー教授は、経営科学を生産的に活用するうえで、次の4つのことを期待し、要求すべきだといいました。

- 仮定を検証する

- 正しい問題を明らかにする

- 答えではなく代替案を示す

- 問題に対する公式ではなく理解に焦点を合わせる

6.マネジメントで成果をあげるなら「理解」よりも先に「実践」が大切

「わかる」と「できる」は意味がまったく違う――と言われれば、多くの人が「その通りだ」と答えるでしょう。

しかしマネジメントをわかったつもりになって、なかなか成果をあげられないと悩む人も少なくはありません。

Dラボでは、“ドラッカーを実践”するための読書会を開催しています。なぜならドラッカー教授自身が、「真の理解は実践のあとにくる」と考えていたからです。

ドラッカー教授の読書会を行っていると「難しい」「理解できない」という声に出会うことがよくあります。これは、すでに罠にはまっている状態です。

マネジメントの本質は「理解」ではありません。マネジメントは「行動して成果を出す」ものです。

マネジメントは頭の中で思考実験するのではなく、現実世界に働きかけて、変化を起こさなければ、意味がありません。

実際ドラッカー教授は、「情報」と「知識」を明確に区別しています。

たとえばこの記事を読んだ段階では、頭の中に記憶された「情報」に過ぎません。

その情報を使って行動を起こし、何らかの変化を得たとき、はじめて情報が「知識」(kmowledge)となるのです。

『プロが解説する乗馬テクニック』をボロボロになるまで読み込んだ人が、「僕はこんなに勉強したのだから、並み以上に馬を乗りこなせるようになった」(マネジメントできる)と豪語していたら、あなたは本気で大けがを心配するはずです。

ドラッカー教授の原理原則を信奉するのではなく、「本当かな?」と疑いつつも、まずは行動してみる。ドラッカーはいうなれば「道具」です。

以下に引用するのは、ドラッカーを実践してお店をつくったメガネ店の副社長の言葉です。

ドラッカーの教えを一言で表すなら、ビジネスに役立つ強力なツール。読んでいるときに“ビビッ”ときた項目を実践すれば、すぐに効果がでてくるんです。しかも、いつ読んでも新しい発見がある。その時々によって、置かれている状況や、悩んでいることは違いますから、読むたびに実践内容が更新されていくんです。

だから僕は、いつもドラッカーの本を持ち歩いて、時間さえあればページを開いていますよ。たとえば朝なんかにね。読むのは10~15分くらいでもいいんです。ザッと読んでみて、「あ、これいいな。やってみよう」と思ったら、すぐにやってみる。そして成果が出たら、周りの人やスタッフに共有してどんどん広めています。

いうなればドラッカーの本は、経営やビジネスに役立つ道具箱のようなものです。現在の状況や悩みを解消するツールを選んで使ってみるという感覚で、ぜひ拾い読み・ナナメ読みをしてほしいなと思います。

僕も昔は「ドラッカーをゼロから100まで勉強しないと意味がないのではないか」と考えていたこともあるのですが、ドラッカーの教えは一つひとつが強力なので、個別具体的に実践しても十分に効果があるのだと気が付きました。

(引用元:引用は一部抜粋しています。【経営者勉強会】「読書が苦手な人」におすすめ。“ツール”としてドラッカーを実践的に使ってほしいですね。【千里堂メガネ】)

7.マネジメントの実践方法

Dラボは、読書会を通じてマネジメントの実践を推進してきました。「マネジメントをするには何をどうすればいいのか?」という根本的な疑問が当然あると思うので、以下に、マネジメントを実践するための「はじめの一歩」を紹介します。

①自分自身をマネジメントする場合:まずは「時間の管理」から始めよう!

時間は希少な資源である。時間を管理できなければ、何も管理できない。

『経営者の条件』より

時間管理は、セルフマネジメントの第一歩です。成果をあげるには、成果をあげる仕事に集中しなければなりません。

そのためには、時間という資源を有効に使う必要があります。時間管理を行うことで、「自由に使える時間がどれだけあるか」「成果のあがらないことに時間を費やしていないか」「他人に時間をとられていないか」を可視化できます。

- 『実践するドラッカー 行動編』(まずはこれを読んでおけば間違いないです)

- 『経営者の条件』(行動編を読んで深く学びたい方におすすめ)

②部下をマネジメントする場合:まずは弱みではなく強みに目を向けよう!

自らの強み、仕事のやり方、価値観とともに、ともに働く者全員の強み、仕事のやり方、価値観が重要な意味をもつ。あらゆる者が個性をもち、大きな違いをもつ。しかし、違いは重要ではない。問題は、それぞれが成果をあげることである。

ドラッカー『明日を支配するもの』より

相手の弱みではなく、強みに目を向ける理由は、組織に特有の機能を存分に発揮するためです。組織において人は、お互いの強みを生かし合うことで、自分たちの弱みを意味のないものにし、一人ではなしえない大きな成果をあげることができます。

相手の強みを発見し、成果のために生かすということは、ともに働く人にしかできないことであり、また責任でもあります。まずは、部下の強みを言語化することから始めてみましょう。

- 『実践するドラッカー 思考編』(まずはこれを読んでおけば間違いないです)

- 『経営者の条件』(思考編を読んで深く学びたい方におすすめ)

③組織をマネジメントする場合:まずは「ミッション」を見直そう!

ほとんど常に、事業の目的とミッションを検討していないことが失敗と挫折の最大の原因である。

ドラッカー『マネジメント』より

ドラッカーのいう「事業」とは、【どんな顧客の、どんな欲求を満たす商品やサービスを提供しているのか】という顧客志向の定義のことです。

「われわれの事業は何か」という問いに答えるには、そもそも「われわれの事業のミッション(使命・存在意義)は何か」を定義しなければなりません。

重要なのはカリスマ性ではない。ミッションである。したがってリーダーが初めに行うべきは、自らの組織のミッションを考え抜き、定義することである。

ドラッカー『非営利組織の経営』より

- 『実践するドラッカー 思考編』(まずはこれを読んでおけば間違いないです)

- 『経営者に贈る5つの質問』(この一冊もマストバイ!)

「マネジメントを実践する習慣」を身に着けるドラッカーの読書会!

わたしたちDラボは、“マネジメントの父”ことピーター・F・ドラッカーの読書会を運営しています。

ドラッカーの読書会は、経営者だけでなく、マネジャーや新人までが、互いの興味・関心・視点での違いを意識しつつ、成果をあげるためのマネジメントを学び合う場です。

この読書会では、ドラッカーを読み込み、実践して、ビジネスで大きな成果をあげています。

この読書会ではアウトプットをとても大事にしています。

実際にわたしたちは、この読書会を通じて、「これまで主体性のなかった社員が自発的に提案をしてくれるようになった」「経営者目線で事業のことを真剣に考えてくれるようになった」という事例をたくさんみてきました。

ドラッカーの読書会は、経営者と社員が同じ問題意識をもち、同じ目線で学びあえる貴重な機会です。

もしあなたが、「リーダーシップを発揮できない」「資金調達が難しい」「人材育成がうまくいかない」「人材が定着しない」「売上が伸びない」「事業の将来に不安がある」「相談相手がいない」と悩んでいるなら、

ぜひ一度、社員と一緒に読書会に来てください。無料体験も実施中です。オンラインで開催しているため、全国の経営者やビジネスマンとつながれる貴重な機会にもなるでしょう。

はじめて読むドラッカー読書会

お気に入りに追加

お気に入りに追加Dラボ

当サイトDラボを運営しております。

ドラッカーを学んだ経営者やビジネスマンが実際に仕事や経営に活かして数々のピンチを乗り越え、成功を収めた実例を記事形式で紹介しています。

また、「実践するマネジメント読書会」という、マネジメントを実践的に学び、そして実際の仕事で活かすことを目的とした読書会も行っております。

2003年3月から始まって、これまでに全国で20箇所、計1000回以上開催しており、多くの方にビジネスの場での成果を実感していただいています。

マネジメントを真剣に学んでみたいという方は、ぜひ一度無料体験にご参加ください。

最新記事 by Dラボ (全て見る)

- 【ドラッカーに学ぶ】マネジャーの役割と仕事は?必要なスキル4選を解説。 - 2025年3月26日

- 【ドラッカー流!チーム作りの極意】成果を出す組織が実践するマネジメントの基本。 - 2025年3月20日

- 企業の強みとは何なのか?競合にはない強みの見つけ方とは。 - 2025年3月5日

- なぜ自分の部下は成長しない?上司として伝えたい成長の秘訣7つを徹底解説。 - 2025年2月19日

- 正しい部下の育て方はある?自己成長を促すために必要な7つのポイントを徹底解説。 - 2025年2月5日

Facebook

Facebook